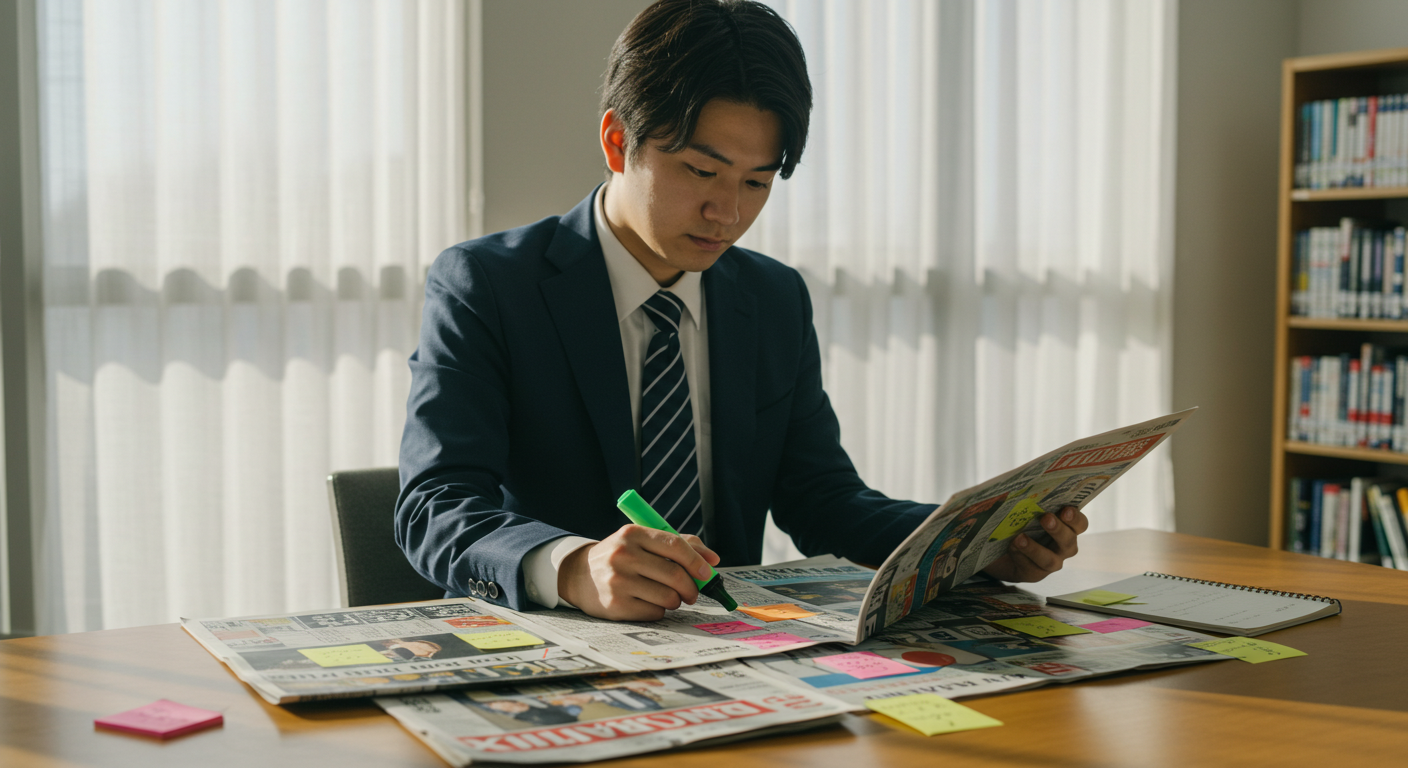

面接でふと投げかけられる、「最近、何か気になるニュースはありますか?」という質問。新聞やニュースアプリに目を通す習慣はあっても、いざ自分の言葉で語ろうとすると、途端に口が重くなってしまう。そんな経験を持つ人は少なくないかもしれません。

多くの情報が絶え間なく流れてくる中で、ただ事実を知っているだけでは、この問いの本質には応えられない。面接官が本当に知りたいのは、あなたの知識量ではなく、社会の動きを自分ごととして捉え、思考する力です。

情報の渦に飲み込まれるのではなく、自分の中に確かな「軸」を打ち立てる。この記事では、就職活動におけるニュースとの向き合い方を、一つひとつ丁寧に見直していきます。単なる情報収集術で終わらない、あなた自身の「意見」を育むための方法を、一緒に考えていきましょう。

なぜ面接官は「気になるニュース」を質問するのか?

この質問を、単なる時事問題の知識テストだと捉えてしまうと、本質を見誤るかもしれません。面接官がこの問いを通じて見ているのは、表層的な知識ではなく、あなたのより深い思考性やポテンシャルです。具体的には、主に以下の4つの点を確認しようとしています。

- 社会への関心度・情報感度:自らが飛び込もうとしている社会の動きに、どれだけアンテナを張っているか。変化を前向きに捉え、学び続けられる人材かを見ています。

- 論理的思考力:一つの出来事に対して、その背景や原因、そして今後の影響などを多角的に考えられるか。事実を整理し、自分なりの解釈を加えて説明できるかが問われます。

- 業界・企業への理解度:数あるニュースの中から、なぜ「そのニュース」を選んだのか。選択の理由から、志望する業界や企業への関心の高さ、理解の深さを測っています。

- あなた自身の価値観:ニュースに対するあなたの意見や感想は、あなたが何を大切にし、どんな問題意識を持っているかを映し出す鏡です。人柄や価値観が、自社のカルチャーと合うかどうかの判断材料にもなります。

つまり、「ニュースを暗記して、正しく要約すること」がゴールではないのです。むしろ、そのニュースをきっかけに、あなたが何を考え、どう感じたのかを、あなた自身の言葉で語ることこそが重要なのです。この目的を理解するだけでも、日々のニュースとの向き合い方は大きく変わってくるはずです。

情報の渦に飲まれない。ニュース収集の「3つの原則」

「毎日、たくさんのニュースがあって何から見ればいいか分からない」。その気持ちは、とてもよく分かります。だからこそ、やみくもに情報に触れるのではなく、自分なりの「原則」を持つことが大切になります。ここでは、効率的かつ効果的に情報を集めるための3つの原則を一緒に見ていきましょう。

原則1:まずは「志望領域」に絞り、深く掘る

最初は、広く浅く情報を追う必要はありません。まずは、あなたが最も関心のある業界、あるいは応募する企業の属する業界のニュースに絞ってみましょう。例えば、自動車業界を志望するなら、新しいEV技術の動向、半導体不足の影響、海外市場の戦略といったテーマに集中するのです。範囲を絞ることで、一つひとつのニュースを深く読み解く時間が生まれ、知識が点ではなく線として繋がっていきます。

原則2:「なぜ?」を繰り返し、背景を理解する

一つのニュースに触れたら、そこで思考を止めない習慣をつけましょう。「なぜ、この出来事が起きたのだろう?」「この背景には、どんな社会の変化があるのだろう?」と、常に問いを立てるのです。例えば、「A社がB社を買収した」というニュースがあれば、「なぜ今、買収する必要があったのか?」「市場にどんな変化が起きているのか?」と考えてみる。この「なぜ?」の繰り返しが、表面的な理解から、本質的な洞察へとあなたを導いてくれます。

原則3:「受け取る」から「探す」へ意識を変える

ニュースは、ただ流れてくるものを受け身で見るだけでは、記憶に残りづらいものです。業界地図や企業のウェブサイトで得た知識を元に、「あの企業の海外戦略に関するニュースはないだろうか」「この技術の最新動向について知りたい」といったように、能動的に情報を「探しにいく」意識を持ちましょう。目的意識を持って情報に触れることで、インプットの質は格段に向上します。

目的別・おすすめの情報収集ツールと使い方

原則を理解した上で、次は具体的なツールをどう活用していくかを見ていきましょう。それぞれのツールの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが、効率化の鍵となります。

- 社会全体の動きを掴むなら:新聞(特に日経新聞)

社会や経済の全体像を体系的に把握するには、やはり新聞が有効です。特に日本経済新聞は、経済ニュースの信頼性が高く、多くの企業人が読んでいます。電子版なら、キーワード検索で志望業界の過去記事を遡ることも可能です。まずは「一面」でその日の最も重要な動きを掴み、「企業・産業面」で志望業界の動向をチェックする、という習慣から始めてみてはいかがでしょうか。 - 業界の地図を頭に入れるなら:業界地図・会社四季報

個別のニュースを理解するためには、業界全体の構造、つまり「地図」を頭に入れておくことが不可欠です。どの企業が業界内でどのようなポジションにいるのか、どのようなビジネスモデルで成り立っているのか。『業界地図』や『会社四季報 業界地図』といった書籍は、そのための優れたガイドになります。これを一読しておくだけで、ニュースの背景理解が格段に深まります。 - 企業の「生の声」に触れるなら:プレスリリース・IR情報

メディアが報じるニュースだけでなく、企業が自ら発信する一次情報に触れることも非常に重要です。企業の公式ウェブサイトにある「プレスリリース」や「IR情報(投資家向け情報)」には、企業の公式見解や今後の戦略が詳しく書かれています。少し難しく感じるかもしれませんが、ここから得られる情報は、他の就活生と差をつけるための貴重な材料となるでしょう。

知識を「自分の意見」に変えるための思考フレームワーク

情報をインプットしたら、次はいよいよ、それを自分なりの「意見」へと昇華させるプロセスです。しかし、「意見を考えろと言われても難しい」と感じるかもしれません。そこで、思考を整理するためのシンプルなフレームワークをご紹介します。どんなニュースでも、この4つのステップに沿って考えてみることをお勧めします。

- 【Fact】事実の要約:まず、そのニュースで「何が起こったのか」を、誰が聞いても分かるように簡潔に要約します。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると整理しやすくなります。

- 【Analyze】背景の分析:次に、「なぜ、それが起こったのか」を掘り下げます。その背景にある社会的な要因、技術的な進歩、競合の動きなどを分析し、出来事の根本原因を探ります。

- 【Impact】影響の考察:そして、「その出来事が、志望業界や企業にどのような影響を与えるか」を考えます。プラスの影響(機会)とマイナスの影響(脅威)の両面から考察できると、より深い分析になります。

- 【Opinion】自分の見解:最後に、ここまでの分析を踏まえて、「自分自身はどう考えるか」を述べます。その上で、「もし自分が入社したら、この変化に対してどのように貢献したいか」まで繋げられると、単なる評論で終わらない、当事者意識のある意見になります。

このフレームワークをノートなどに書き出して、気になるニュースをいくつか整理してみる。この地道な訓練が、面接本番で自信を持って語るための土台を築いてくれます。

面接で「気になるニュース」を語る際の構成と注意点

準備と思考の整理ができたら、最後は「伝え方」です。面接という短い時間で、あなたの考えを的確に伝えるためには、話の構成を意識することが有効です。ビジネスシーンでもよく使われる「PREP法」を参考にしてみましょう。

- Point(結論):「私が最近気になっているニュースは、〇〇です」

- Reason(理由):「なぜなら、この動向は、私が志望する貴社の△△事業に深く関わると考えたからです」

- Example(具体例):「具体的には、このニュースが示す技術革新によって、市場には□□という変化が起こり、貴社にとっては新たなビジネスチャンスが生まれる一方、××という課題も浮上すると分析しています」

- Point(結論・再提示):「以上の理由から、私はこの動向に注目しています。入社後は、この変化をチャンスと捉え、〇〇という形で貢献していきたいと考えております」

この構成で話すことで、聞き手はあなたの話の要点を掴みやすくなります。また、話す際には、政治や宗教といった個人の信条に関わるデリケートな話題は避けるのが賢明です。そして、単なる社会批判や企業の課題指摘で終わらせず、必ず「自分ならどうするか」という前向きな視点を加えることを忘れないでください。

最後に。ニュースは、社会とあなたを繋ぐ「対話」のきっかけ

就職活動におけるニュースとの向き合い方は、決して面接対策のためだけのものではありません。それは、これからあなたが働く社会で、何が起きているのかに真摯に関心を寄せ、自分なりの視点を持つための、大切な訓練です。

世の中の動きを知り、業界の未来を考え、その中で自分はどうありたいのかを問う。このプロセスは、あなたのキャリア観をより深く、確かなものにしてくれるはずです。ニュースは、あなたと社会を繋ぐ「対話」のきっかけです。ぜひ、この対話を楽しみながら、自分らしいキャリアへの一歩を踏み出してください。